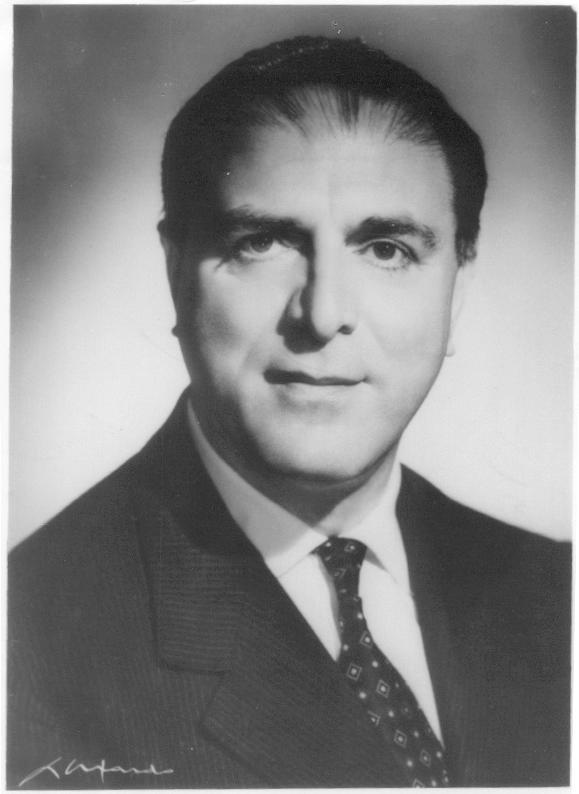

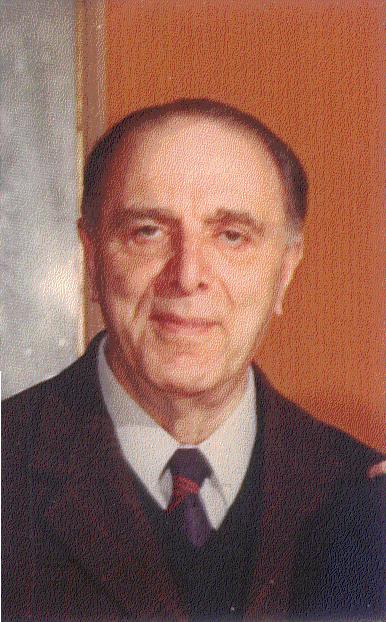

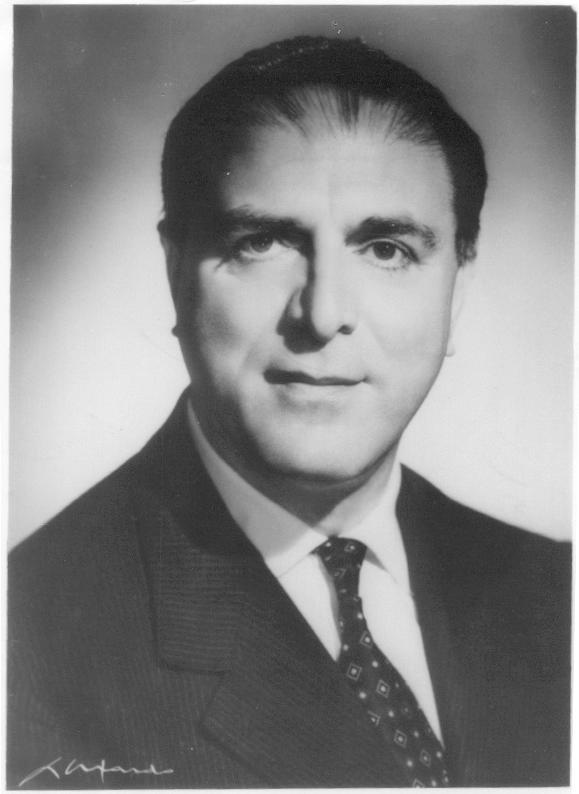

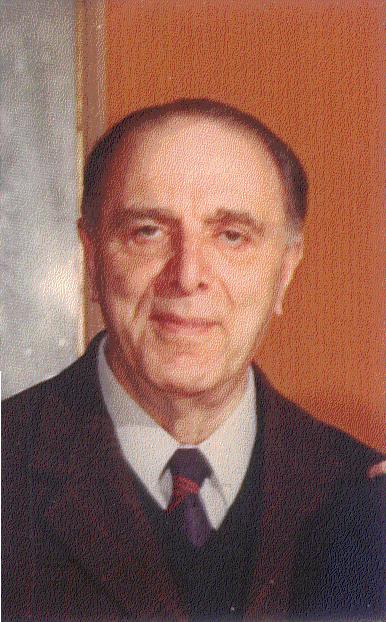

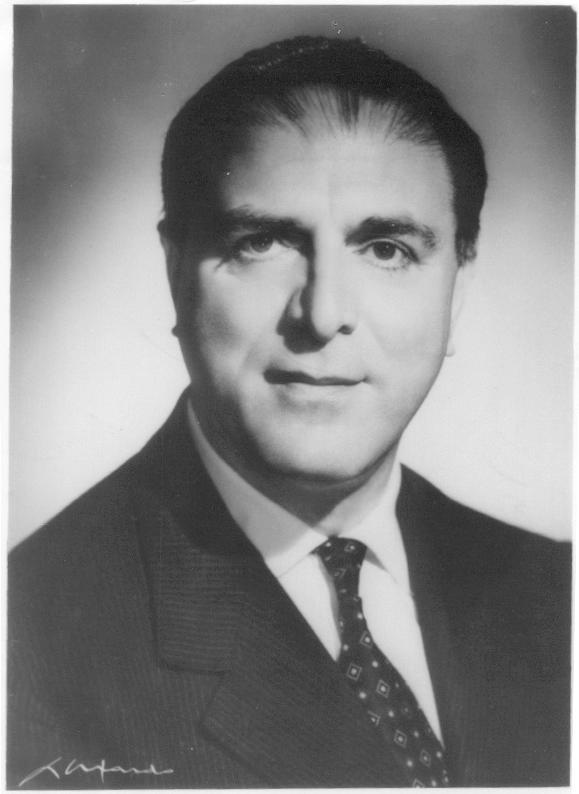

Attilio Frajese

(1902-1986)

Nato a Roma nel 1902, si laureò ad appena 21 anni in Ingegneria, ma preferì dedicarsi

all'insegnamento, percorrendo una brillante carriera che lo portò ad essere ispettore centrale (1942),

capo di gabinetto (1947) e, due anni dopo, direttore generale in vari settori tra cui quello delle scuole elementari.

Contemporaneamente a tali incarichi Frajese si dedicò alla storia della matematica in seguito ad un fortunato incontro,

nel 1934, con Federigo Enriques, di cui curò il famoso libro La matematica nella storia e nella cultura (1938).

Nel 1942 conseguì la libera docenza in Storia delle Matematiche all'Università di Roma La Sapienza e dall'anno

accademico 1939-40 fino al 1973 fu incaricato di tale disciplina, subentrando ad Enriques, che era stato

allontanato dall'insegnamento a causa delle leggi razziali. Questo avvicendamento non incrinò, né interruppe

la collaborazione fra Frajese e il maestro, anzi, nel 1943, quando il pericolo delle retate antisemite si era fatto

più pressante, Frajese nascose Enriques per molte settimane nella sua casa. Nello stesso anno,

quando il bombardamento di San Lorenzo colpì molto vicino alla città universitaria, Frajese si adoperò

affinché la famosa biblioteca dell'Istituto matematico potesse sfuggire a simili distruzioni.

Subito dopo la guerra, Frajese fu anche Commissario straordinario dell'Istituto di Alta Matematica,

fondato e diretto da Francesco Severi, che era stato in quel periodo epurato. Morì a Roma il 5 agosto 1986,

dopo breve malattia, lasciando la moglie e quattro figli.

L'attività di storico della matematica di Frajese, concretizzata da oltre sessanta articoli e vari libri,

si è rivolta prevalentemente alla matematica dell'antica Grecia, della quale egli era considerato uno

dei massimi esperti italiani, grazie anche alla facilità di lettura delle opere antiche e dei commenti classici

dagli originali. Fra le lingue che conosceva si ricordano il greco, il latino, il francese, l'inglese, il tedesco

e il russo, ed aveva pure alcune nozioni di arabo e di polacco.

Fra i risultati delle sue ricerche possiamo citare l'aver rintracciato oltre cento brani di interesse matematico nelle

opere di Platone. Questo gli permise di indagare su quel fecondo periodo dello sviluppo matematico che va dalle origini

(Talete di Mileto, 624-548 a.C. circa) sino alla stesura degli Elementi di Euclide (300 a.C. circa). Ad esempio,

le analisi su Enopide di Chio e sui postulati di Euclide, gli consentirono di avvalorare in un primo tempo le conclusioni

cui era giunto Hieronimus G. Zeuthen sulla costruzione di figure geometriche operata dai matematici greci a garanzia della

loro esistenza, e di completarle successivamente: non era la continuità, ammessa implicitamente, che poteva assicurare

l'esistenza di determinati punti o di determinate figure, ma era l'esistenza di queste a garantirne platonicamente

la costruzione.

La profonda conoscenza della matematica greca, che si concretizzò nelle edizioni critiche per la collana dei Classici

della scienza della UTET degli Elementi di Euclide, in collaborazione con Lamberto Maccioni, e delle Opere di Archimede

lo portò a formulare una fondata e convincente ipotesi sul metodo operato dal siracusano per il conseguimento dei suoi

grandi risultati.

Si occupò anche della matematica di Galileo, specialmente in relazione alle concezioni infinitesimali del grande pisano.

Sei articoli e un libro furono il frutto di queste ricerche.

Per la sua posizione nel Ministero della Pubblica Istruzione, Frajese si interessò anche di problemi di didattica,

sia come funzionario di Stato, sia come studioso, e partecipò alla stesura di programmi di matematica per le scuole

superiori ed elementari. Il suo contributo emerge, tra l'altro, nell'importanza che in tali programmi venne

data all'aspetto dinamico della matematica, seguendo l'idea di Enriques. D'altra parte, in vari articoli Frajese

mise in luce il parallelismo tra l'evoluzione della matematica - dai primi passi di carattere empirico ed intuitivo

ad un livello sempre più razionale e rigoroso con quello della mente del fanciullo, che percorre un'analoga evoluzione.

Chi ha conosciuto Attilio Frajese ricorda di lui la grande cultura umanistica, il tratto umano e cortese,

il grande rigore morale e l'autentico sentimento religioso. Una delle sue migliori qualità era quella di trarre il meglio da ogni avvenimento anche decisamente avverso.

Pubblicazioni

Frajese ha pubblicato numerosi articoli, varie voci di Enciclopedie (tra cui la Treccani) e libri di testo di geometria

per le scuole superiori (Le Monnier, Firenze), in collaborazione con S. Maracchia. In questa bibliografia vengono

posti solo i suoi libri di carattere scientifico e/o didattico:

La matematica nel mondo antico, Roma, Studium, 1951;

Che cos'è il calcolo infinitesimale, Roma, Studium, 1954;

Introduzione alla matematica, Classe unica, RAI, 1958;

Il mondo dei numeri, Classe Unica, RAI, 1960;

Attraverso la storia della matematica, Roma, Veschi, 1962, 2a Firenze, ed. Le Monnier, 1969;

Platone e la matematica del Mondo Antico, Roma, Universale Studium, 1963;

Galileo matematico, Roma, Universale Studium, 1964;

Introduzione elementare alla matematica moderna, Firenze, Le Monnier, 1968;

La matematica del maestro, Brescia, La Scuola, 1969.

Gli Elementi di Euclide (a cura di A. Frajese e L. Maccioni), Torino, UTET, 1970;

Opere di Archimede (a cura di A. Frajese), Torino, UTET, 1974.

Fonti bibliografiche

S. Maracchia, Attilio Frajese, storico della matematica, Atti del Convegno Pietro Riccardi (1828-1898) e la storiografia matematica in Italia, Modena, 1989, pp. 161-169.

Silvio Maracchia